不動産を売却したいけれど「何から始めたらいいのか」「どんな手順を踏むのか」がわからず、不安に感じていませんか?この記事では、初めての方でも安心して進められるように、不動産売却の全体の流れを5つのステップに分けてわかりやすく解説します。必要な準備から契約・引き渡し・税金まで、重要なポイントを網羅して紹介しています。

不動産売却の流れがよくわからないとお悩みの方へ

ハイコム不動産は経験豊富。

熊本市で不動産売却をお考えなら、地域密着の売却専門スタッフにまずは無料相談してみませんか?

✅ 売却・買取・リースバックなど、最適な選択をサポート

✅ 安心の買取保証精度あり

✅ 土地・戸建・マンション・相続・離婚など、どんな背景にも柔軟対応

📞 お電話でのご相談:0120-8156-87

目次

不動産売却の流れは5ステップで理解できる

不動産売却の全体像と平均期間

不動産売却は「売却の準備 → 不動産会社の選定と媒介契約 → 売却活動 → 契約締結 → 引き渡しと確定申告」という5つのステップに分かれて進行します。

それぞれの段階で必要な作業や確認事項があり、順序を理解しておくことでスムーズな売却につながります。

売却期間は平均で3〜6ヵ月程度が目安です。準備に1〜2週間、売却活動に2〜3ヵ月、契約から引き渡しまでにさらに1ヵ月前後かかるケースが多く見られます。物件の立地や価格設定によってはこれより短縮されることもあれば、長引くこともあります。

このような全体像を把握しておくことで、急な出費やスケジュール変更に柔軟に対応でき、安心して売却を進めることができます。

各ステップでやるべきことの概要

不動産売却の各ステップでは、以下のような作業や意思決定が必要になります。

- 準備段階:相場の調査、売却理由の整理、査定依頼

- 媒介契約:不動産会社の比較・選定、契約方式の選択

- 売却活動:売出価格の設定、内覧対応、交渉

- 契約締結:契約内容の確認、手付金、違約金の理解

- 引き渡し・税務:登記手続き、費用精算、確定申告

各フェーズで「何をしなければならないか」「どこで専門家に相談すべきか」が明確になっていれば、売主としての判断も的確に行えるようになります。

あわせて読みたい

【初心者向け】後悔しない不動産売却の方法とは?熊本市での手続き・流れ・注意点をわかりやすく解説

「不動産を売りたいけれど、何から始めればいいのかわからない…」そんな方のために」 本記事では、地域密着で「地域未来牽引企業」に選定されたハイコム不動産の監修の…

流れを把握することで得られるメリット

不動産売却の流れを事前に理解しておくことで、以下のようなメリットがあります。

- スケジュール管理がしやすくなる:転居や新居購入のタイミングを調整しやすくなる

- 無駄なトラブルを避けられる:契約や引き渡しでのミス・誤解を防げる

- 精神的なゆとりが生まれる:先が見えることで安心して行動できる

特に初めて不動産を売却する方にとっては、流れがわかっているだけでも大きな安心材料になります。全体像がつかめたところで、次章からは各ステップの詳細に入っていきましょう。

不動産売却の流れがよくわからないとお悩みの方へ

ハイコム不動産は経験豊富。

熊本市で不動産売却をお考えなら、地域密着の売却専門スタッフにまずは無料相談してみませんか?

✅ 売却・買取・リースバックなど、最適な選択をサポート

✅ 安心の買取保証精度あり

✅ 土地・戸建・マンション・相続・離婚など、どんな背景にも柔軟対応

📞 お電話でのご相談:0120-8156-87

【STEP1】売却の準備|まずやるべき3つのこと

売却理由を明確にする

不動産売却を成功させるには、まず「なぜ売却するのか」を明確にすることが不可欠です。たとえば、住み替え、相続、離婚、ローン返済、資産整理など、売却の背景によって最適な方法やスケジュール、価格戦略が大きく異なります。

理由を明確にしておくと、不動産会社への説明もスムーズになり、希望条件に沿ったプランを提案してもらいやすくなります。さらに、購入希望者との交渉でも、売却理由が納得感のあるものであれば、安心材料として受け止められる可能性が高くなります。

相場を調べる方法(ポータル・レインズ・公示地価)

売却価格の妥当性を判断するには、相場の把握が欠かせません。相場調査の方法には次のようなものがあります。

- 不動産ポータルサイトで近隣の売出価格を調べる

- 国土交通省の「レインズマーケットインフォメーション」で成約事例を確認する

- 国土交通省が公表する「公示地価」を参考にエリアの土地価格を把握する

これらの情報を組み合わせることで、自分の物件の市場価値をおおよそ掴むことができます。ただし、実際の成約価格と売出価格には差がある点にも注意しましょう。

査定方法の種類と使い分け

不動産の査定には「机上査定」と「訪問査定」の2つの方法があります。机上査定は、物件情報をもとに概算価格を提示する簡易的な方法で、短時間で複数社を比較できるのが利点です。一方、訪問査定は実際に現地を確認し、建物の状態や立地の特性を踏まえて精度の高い価格を算出する方法です。

まずは机上査定でおおまかな相場感を把握し、そのうえで信頼できそうな会社に訪問査定を依頼するという流れが一般的です。複数の査定結果を比較し、根拠や対応の丁寧さを見極めましょう。

【STEP2】不動産会社を選んで媒介契約を結ぶ

媒介契約の3種類と違いを比較

不動産を売却するには、仲介を依頼する不動産会社と「媒介契約」を結ぶ必要があります。媒介契約には次の3つの種類があります。

- 一般媒介契約:複数の会社に依頼できるが、報告義務はなし

- 専任媒介契約:1社のみと契約。売主自身で買主を見つけることも可能

- 専属専任媒介契約:1社のみと契約。自己発見取引は禁止され、最も制限が強い

専任・専属専任にはレインズ(指定流通機構)への登録と販売状況の報告義務があり、販売活動が見える化されるというメリットがあります。どの契約が適しているかは、売主の事情や信頼度、販売スピードの希望によって異なります。

不動産会社選びで見るべきポイント

媒介契約を結ぶ前に、不動産会社の選定が必要です。地域に強い会社か、販売力はあるか、担当者の対応は信頼できるかなど、複数の観点から見極めることが重要です。

特に注目すべきポイントは以下の通りです。

- 対応が丁寧でレスポンスが早い

- 宅建士などの有資格者が在籍し、法的知識が豊富

- 地域の成約実績や相場に詳しく、具体的な提案ができる

- 売主側に立った説明をしてくれる姿勢がある

1社だけでなく複数社と面談し、比較検討することで、自分に合ったパートナーを見つけやすくなります。

一括査定サイトの活用方法と注意点

不動産一括査定サイトは、複数の不動産会社に一度に査定依頼ができる便利なサービスです。短時間で相場感を把握し、良さそうな会社を見つけるのに適しています。

ただし、利用時には注意も必要です。高額な査定額を提示して契約を取ろうとする会社もあるため、「なぜその金額なのか」「根拠のある説明がされているか」を必ず確認しましょう。また、営業の連絡が一斉に入る可能性もあるため、連絡手段や対応可能な時間帯は事前に設定しておくとスムーズです。

一括査定はあくまで比較の入り口。本当に信頼できる会社かどうかは、実際のやりとりを通じて判断する必要があります。

【STEP3】売却活動と内覧対応のポイント

売出価格の決め方と調整タイミング

売出価格は、売却成功のカギを握る重要な要素です。高すぎれば反響が減り、安すぎれば損をしてしまいます。そのため、市場の相場と査定価格を参考にしつつ、自分の希望も踏まえて適切な価格を設定する必要があります。

価格設定の際は、近隣の成約事例や売出中物件の情報を活用し、「この価格であれば売れやすい」というラインを見極めましょう。売り出し後、1〜2ヵ月間反響がなければ、価格を見直すタイミングです。値下げは心理的にハードルがありますが、売却のチャンスを逃さないための戦略として必要な判断です。

内覧対応で気をつけたい工夫

購入希望者が物件を実際に見学する「内覧」は、第一印象が非常に重要です。短時間で好印象を与えるためには、次のような工夫が効果的です。

- 清掃と整理整頓を徹底し、生活感を最小限に抑える

- 照明をつけて部屋を明るく見せ、換気して空気を整える

- においや湿気対策も行い、心地よい空間を演出する

住みながら売却を行う場合でも、見学時には生活感をできる限り取り除くことが成約率アップにつながります。家具の配置や照明の使い方にも気を配り、「ここに住みたい」と思ってもらえる空間作りが大切です。

購入希望者との交渉をまとめるコツ

購入希望者との価格交渉や条件調整は、売却活動の中でも重要な局面です。売主としての希望条件はあらかじめ整理しておき、譲れる点と譲れない点を明確にしておくことがポイントです。

交渉では、不動産会社の担当者が仲介役となるため、信頼関係が築けていれば安心して任せられます。価格の譲歩だけでなく、引き渡し時期や残置物の取り扱い、瑕疵の説明なども交渉対象となるため、柔軟に対応する姿勢が求められます。

一方で、すべての要求をのむ必要はありません。冷静に判断しながら、納得できる条件で売却を成立させることが理想です。

【STEP4】売買契約の締結と重要な確認事項

契約書で確認すべきポイント

売買契約は、売主・買主双方の権利と義務を明確に定める重要な書面です。契約書には、売買代金・支払い条件・引き渡し日・設備の引き継ぎ内容・契約解除条件などが記載されており、記載内容に不備があると後のトラブルの原因となります。

特に確認しておきたいのは、付帯設備表と物件状況報告書の内容です。どの設備を残すのか、故障箇所はないかなど、買主との認識のズレが起きやすいポイントだからです。不明点はそのままにせず、担当者に納得がいくまで説明してもらいましょう。

手付金・違約金の基本ルール

売買契約では、買主から売主へ「手付金」が支払われます。これは契約の証拠金であり、通常は売買価格の5〜10%程度が目安です。手付金には「解約手付」としての意味もあり、契約解除時のペナルティの役割を果たします。

たとえば、買主が契約を解除する場合は手付金を放棄し、売主が解除する場合は手付金の倍額を返金するのが一般的なルールです。ただし、これは「履行に着手する前」までの話であり、引き渡し準備が進んでからの解除には違約金が発生する可能性があります。

そのため、手付金の扱いや解除の時期については事前にしっかり理解し、安易な判断をしないよう注意が必要です。

契約不適合責任のリスクと対策

2020年の民法改正により、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に改正しました。これは、引き渡し後に買主が発見した不具合や欠陥について、売主が一定期間責任を負うという制度です。

たとえば、雨漏りやシロアリ、排水トラブルなどが後日見つかった場合、売主に補修費や損害賠償を求められることがあります。これを防ぐには、物件状況報告書で現状を正確に伝え、責任の範囲や期間を契約書で明示しておくことが重要です。

また、築古物件などでは契約不適合責任を免責とする特約が付けられるケースもありますが、その可否は買主との交渉次第となります。リスクを最小限に抑えるには、誠実な情報開示と専門家のサポートが欠かせません。

【STEP5】引き渡しと決済・確定申告まで

引き渡し当日の流れと準備するもの

売買契約を締結した後は、決済と引き渡しの手続きに移ります。当日は買主から残代金が支払われ、鍵や関係書類と引き換えに物件が正式に引き渡されます。この一連の手続きは、金融機関や司法書士の立ち会いのもとで行われるのが一般的です。

引き渡し当日に必要な書類には、登記識別情報(権利証)、実印、印鑑証明書、本人確認書類などがあります。マンションの場合は管理規約や管理費清算書なども求められることがあります。書類の不備があると当日手続きが進まない可能性もあるため、事前のチェックが重要です。

抵当権の抹消と登記の手続き

住宅ローンを利用している場合、多くの不動産には「抵当権」が設定されています。引き渡し前には、この抵当権を抹消する登記手続きが必要です。抹消には、金融機関から交付される「登記原因証明情報」や「抵当権解除証書」などが必要で、司法書士が代行して処理を行います。

同時に、所有権を買主に移す「所有権移転登記」も行われます。これらの登記手続きは、引き渡しと同日にまとめて行うことが多く、段取りを事前に司法書士と打ち合わせておくことで当日の混乱を防げます。

譲渡所得税と確定申告の進め方

不動産を売却して利益が出た場合、その利益(譲渡所得)には税金がかかります。譲渡所得は「売却価格 −(購入費用+取得費用+譲渡費用)」で算出され、これに税率(短期・長期)をかけて税額が決まります。

ただし、自宅を売却した場合には「3,000万円の特別控除」や「特定居住用財産の軽減税率」などの節税特例が適用できる可能性があります。これらの特例には条件があるため、税理士や不動産会社に相談して活用方法を確認することが大切です。

確定申告の期間は、売却した翌年の2月16日から3月15日まで。申告には売却契約書、取得時の資料、登記費用や仲介手数料の領収書などが必要です。売却後も書類は大切に保管しておきましょう。

不動産売却にかかる費用・税金の目安

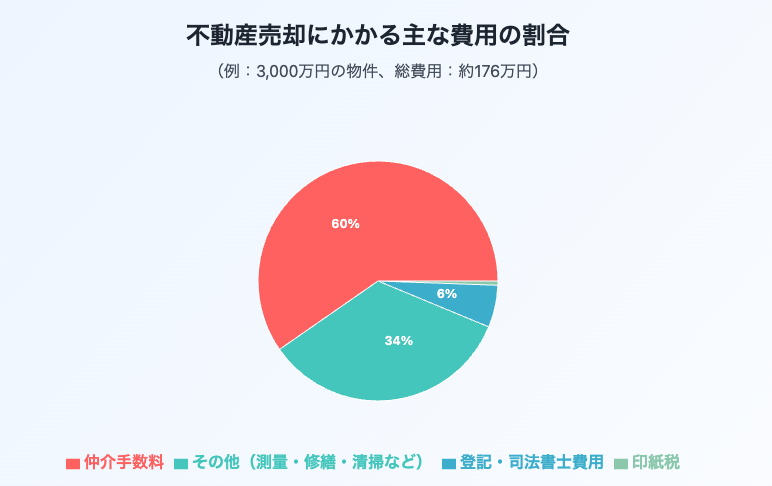

仲介手数料や登記費用の内訳

不動産売却では、さまざまな費用が発生します。中でも大きな割合を占めるのが「仲介手数料」です。これは不動産会社に支払う報酬で、売買価格の3%+6万円(税抜)が上限とされています。たとえば3,000万円で売却した場合、約105万6,000円(税込)が目安となります。

このほか、住宅ローンが残っている場合は「抵当権抹消登記費用」、司法書士報酬、住所変更登記などが必要です。司法書士への報酬は1〜5万円程度が相場で、物件や手続き内容によって変動します。売却益が見込めても、これらの諸経費を差し引いた「手残り金額」をしっかり確認しておくことが重要です。

印紙税・司法書士費用・その他実費

売買契約書には印紙税が課されます。税額は契約金額に応じて異なり、3,000万円の物件であれば軽減措置適用後で1万円の印紙が必要です。この印紙は契約書に直接貼り付けて納税する形式となります。

また、司法書士に依頼する際には手続き代行費用のほかに、登記の登録免許税もかかります。その他、水道の名義変更費用や管理費の清算など、物件の種別によって細かな費用が加算されることもあります。予算オーバーを防ぐためにも、事前に費用項目をリストアップしておくと安心です。

譲渡所得税の仕組みと節税特例

不動産売却で利益が出た場合、「譲渡所得税」が課されます。この譲渡所得は、「売却価格 −(取得費+譲渡費用)」で計算されます。譲渡所得税の税率は、不動産を所有していた期間によって大きく異なります。

- 長期譲渡所得(所有期間5年超): 税率は20.315%

- 短期譲渡所得(所有期間5年以内): 税率は39.63%

また、不動産売却には、税負担を軽減できるいくつかの特例があります。

3,000万円の特別控除: 自宅(居住用不動産)を売却した場合、譲渡益から最大3,000万円を控除できます。これは多くの方が利用できる大きな特例です。

買換え特例: 特定の条件を満たす場合、自宅を売却して新たな自宅に買い替える際に、譲渡益への課税を将来に繰り延べることができます。

不動産売却にかかる税金は状況によって適用される特例が異なるため、ご自身のケースに合った正確な税額を知るためには、税務署や税理士などの専門家への相談をおすすめします。

不動産売却でよくあるトラブルと回避策

売却価格に関するトラブル

売却価格をめぐるトラブルは、不動産売却で最も多く見られる問題のひとつです。売主が希望価格を重視しすぎて市場相場からかけ離れた価格設定をすると、長期間売れ残る可能性が高まります。また、販売後に価格を下げざるを得なくなった場合、納得感を得られずストレスとなるケースもあります。

引き渡し遅延・設備不備の問題

売買契約後のトラブルとしては、「引き渡しの遅延」や「設備の不具合」が原因になるケースもあります。とくに引越し準備や新居購入との兼ね合いで、引き渡し日がずれると買主との信頼関係に影響します。

また、エアコンや給湯器などの設備に不備があると、契約不適合責任を問われるリスクがあります。事前に点検を行い、不具合がある場合は明記するか、修理・撤去の方針を決めておくと安心です。設備表や物件状況報告書を正確に記載し、トラブルの予防につなげましょう。

境界・瑕疵トラブルを避けるために

土地付きの不動産では、境界線をめぐるトラブルも発生しやすいポイントです。「隣地との境界が不明確」「越境物がある」などの問題は、買主の不安要素となり、契約後のクレームに発展する恐れもあります。

誠実な情報開示は、信頼できる売主として買主の不安を解消し、円滑な契約成立へとつながります。

あわせて読みたい

不動産売却の仲介業者はどう選ぶ?後悔しない比較ポイントと依頼前の注意点を解説

不動産を売却する際、「どの仲介業者に依頼すればいいの?」と迷う方は多いのではないでしょうか。仲介会社の選び方ひとつで、売却のスピードや価格、トラブルの有無が…

まとめ

不動産売却は、人生でそう何度も経験することではありません。そのため「何から始めて、どこまでやればよいのか」と不安に感じる方も多いでしょう。しかし、本記事でご紹介したように、売却の流れは大きく5つのステップに分けて整理できます。

- 売却の目的や相場を確認する「準備」

- 不動産会社と契約を結ぶ「媒介契約」

- 実際に販売を行う「売却活動」

- 書類や条件を詰める「契約締結」

- 所有権移転と申告を行う「引き渡しと税務」

各ステップで必要な知識や注意点を押さえておけば、初めての方でも安心して進められます。また、信頼できる不動産会社と出会えるかどうかが、売却の成否を大きく左右します。

もし熊本エリアでの不動産売却を検討されている方は、地域密着型で相続・任意売却などの案件にも強い「ハイコム不動産」へぜひご相談ください。専門知識と誠実な対応で、あなたの売却をしっかりとサポートいたします。

不動産売却の流れがよくわからないとお悩みの方へ

ハイコム不動産は経験豊富。

熊本市で不動産売却をお考えなら、地域密着の売却専門スタッフにまずは無料相談してみませんか?

✅ 売却・買取・リースバックなど、最適な選択をサポート

✅ 安心の買取保証精度あり

✅ 土地・戸建・マンション・相続・離婚など、どんな背景にも柔軟対応

📞 お電話でのご相談:0120-8156-87